釣りは、魚を釣るだけではなく、釣った魚を調理し食べる所まで楽しみを広げることができる趣味です。

今回は調理には欠かせない道具の一つ 包丁 について深掘りしていきます。

とはいえ魚種により使う包丁も変わるので、今回は海釣りでよく釣れる王道の魚、そして捌(さば)きやすい魚に絞って紹介していきます。

<海釣りで釣れる機会が多く捌きやすい魚>

- アジ

- イワシ

- カサゴ

- キス

- サバ

- ハゼ

- タイ 等

釣りが趣味で何度か魚を持ち帰り捌いたことがある人、またこれから料理にもこだわって食べる所まで満足度を上げたい人に向けて、魚専用の包丁を選ぶ3つのポイントを話していきます。

ぜひ、扱いやすい包丁を探して購入し、切れ味や使い心地を体感してください♪

とはいっても何を買えばよいか迷ってしまう初心者さんは、まずはこちらを選ぶと間違いないでしょう。

出刃包丁(刃渡り15cm)

ステンレス製

利き手側の片刃

これからの内容はこんな人にぴったりです♪

- 自宅にある万能包丁では上手に切れなくて不満がある

- 釣った魚を美味しく食べる所まで堪能したい

- 釣った魚を調理して家族や友人に振る舞いたい

- 普段釣りへなかなか行けない分、市場やスーパーで魚を買って捌く練習をしたい

- 釣りはしないけど魚料理が好きでイチから捌(さば)けるようになりたい

魚捌く初心者向け 包丁選び3つのポイント

はじめは魚を釣って持ち帰ったときには、自宅にある包丁を使うかと思います。

おそらくその包丁はどの家庭にもある「三徳包丁」俗に言う万能包丁でしょう。

魚を多く切っていくうちに、だんだんこのような不満要素が出てきます。

- 魚の身がなかなかキレイに切れない…

- 骨をカットするときに刃がかけそうで心配…

- もっと切れ味の良い包丁が欲しい…

包丁は数々の形状があるので、今回は絞って「出刃包丁」と「刺身包丁」をピックアップします!

これから選ぶ上でポイントを3つあげていくので、あてはまるタイプを選んで購入の検討にしてみましょう。

包丁の形状

選ぶ基準 : どの時点でキレイに切りたいか

魚を捌く(うろこ取り~骨身を分けて切る)→ 出刃包丁

魚の切り身を一口大に切る → 刺身包丁

まずはどこを重点においてキレイにカットしたいかで、包丁の形状の選び方が変わります。

また、釣れる魚種や大きさ、調理方法により変わっていきます。

これから「出刃包丁」と「刺身包丁」の用途やメリットについて話していきます。

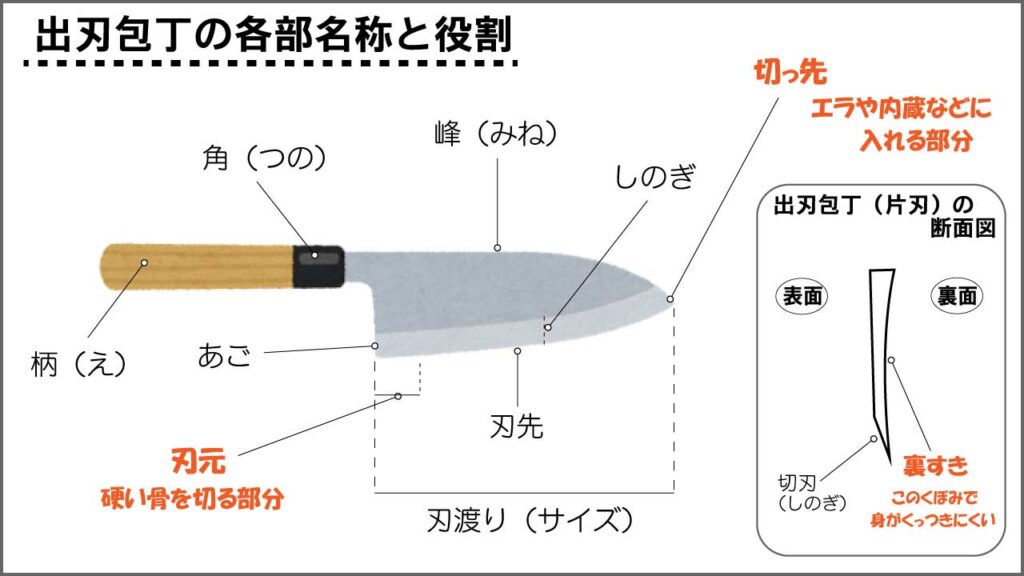

出刃包丁

出刃包丁は魚を3枚おろしに切るのに特化した包丁。

包丁の刃の形状がそれぞれ魚の部位ごとで切りやすい構造になっています。

どの家庭にもある三徳包丁と比較をするとメリットは以下の通りです。

- 魚の骨も難なく切れて安心

- エラ部分を切ったり内臓をかき出すときに刃が入りやすい

- 3枚おろしの際、身が刃にくっつかない

このように魚を捌(さば)くときにはストレスフリーで気持ち良く切ることができます。

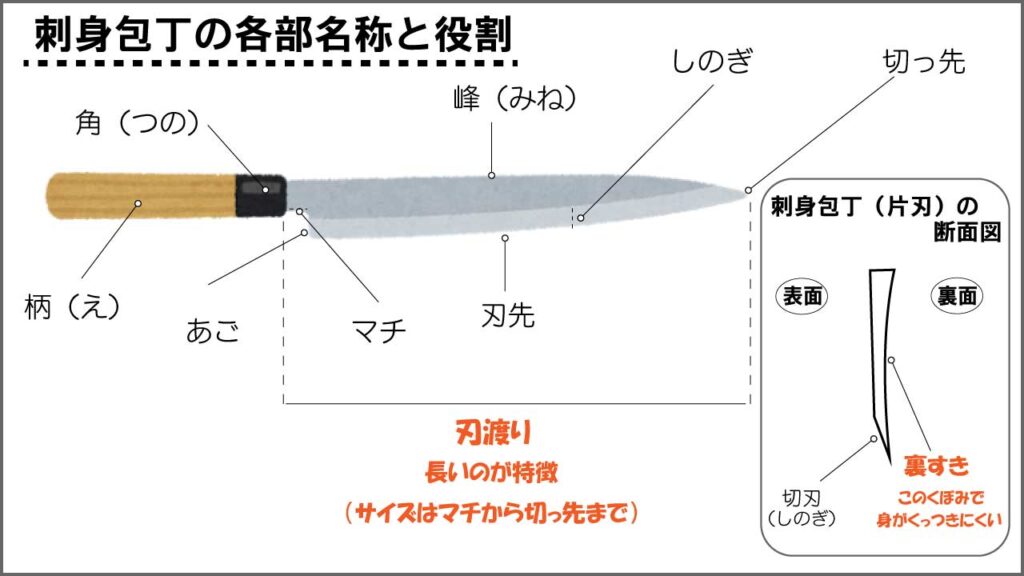

刺身包丁

刺身包丁はひと引きでスムーズに魚の身をキレイに切れる包丁。

見た目は刃が細長い形状です。

刺身包丁なので、名前の通り刺身やカルパッチョなどの生魚をキレイに切りたい人におすすめ。

身を薄く切りやすく、断面がキレイな仕上がりになります。

自宅にある三徳包丁と比較するとこのようなメリットがあります。

- 身を薄くキレイに切れて食べた時の舌触りが良く感じられる

- 魚の繊維を潰さず切れて旨味が逃げない

- 身がキレイに切れるので見た目の盛り付けも美しくなる

また「柳刃包丁(やなぎばぼうちょう)」は刺身包丁の一種です。

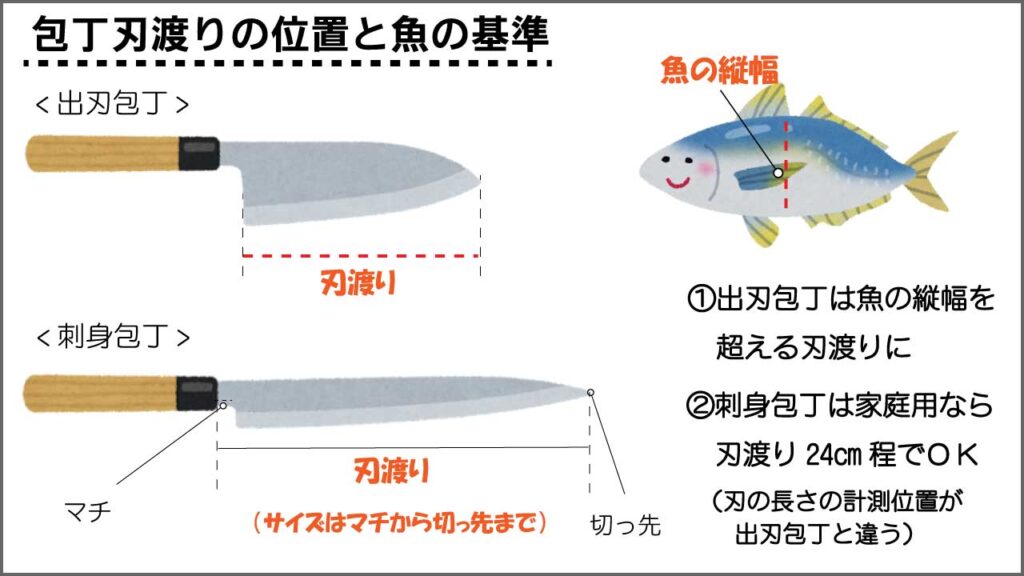

包丁の刃渡り

出刃包丁の選ぶ基準 : 魚の縦幅がどのくらいあるか

縦幅が狭い(いわしや30cm以内のあじなど)→ 小出刃包丁(刃渡り10cm、12cm)

縦幅が広い(タイやブリなど) → 出刃包丁(刃渡り15cm以上)

刺身包丁の基準 : 家庭用ならおすすめは 刃渡り24cm

まず「魚の縦幅」はどこのサイズか、また包丁の刃渡りはどこを指すのか把握しておきましょう。

刃渡り(刃の長さ)は包丁の形状により選び方が違うので、ここでも出刃包丁と刺身包丁をわけて話していきます。

出刃包丁の刃渡り

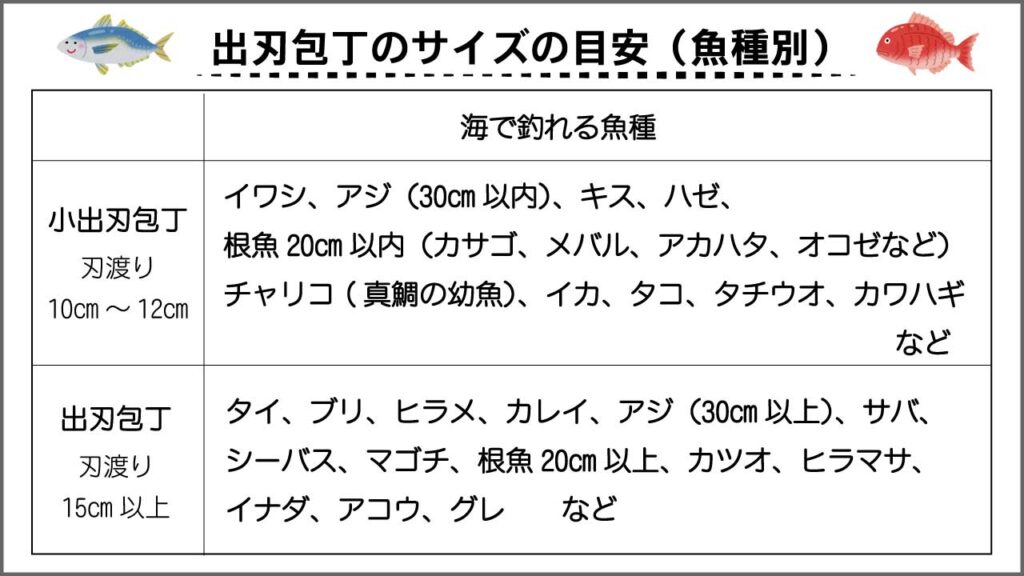

出刃包丁には10cm、12cmの刃渡りを「小出刃包丁」、その次の大きさ15cm以上の刃渡りを「出刃包丁」と名付けられています。

そして、魚種や調理方法により必要な刃渡りは変わっていきます。

例えば、いわしや小アジなどの小さな魚をよく釣ったり、3枚おろしに切らず丸ごと揚げたり蒸したり焼いたりして調理する人には、長い刃渡りは必要なく小出刃包丁で十分でしょう。

逆にタイやブリ、ヒラメなど大きい魚をすでに釣っている、もしくはこれから大きい魚釣りに挑戦したい人は、長い刃渡りの出刃包丁を選ぶと良いでしょう。

「大小色々な魚を釣るからどうしよう…」という人には、刃渡り15cmの出刃包丁を買うのがおすすめです。

以下は魚種別の表です。

よく釣る魚、釣る目標にしている魚を基準に刃渡りを決めてみましょう。

こちらは「小出刃包丁」。大きい魚を釣らない人にはぴったり♪

こちらは左利き用の出刃包丁。大きい魚を釣る人にはこのくらいの大きさもgood♪

刺身包丁の刃渡り

刺身包丁は刃渡り21cm~39cmまであり、その中で3cm刻みでサイズ展開があります。

長い刃渡りほど1回の引き切りで余裕をもって切れるので長めを選びたいところですが、最初に持つならば24cmで十分です。

ちなみに料理人向けは30cmくらいをおすすめしています。

刺身包丁は全長も長いので、包丁の収納スペースも事前にサイズ確認しておきましょう。

このようにお手頃な価格帯もあります♪

包丁の素材と刃の向き

素材の選ぶ基準 : 切れ味や風味、お手入れのしやすさ

鋼製 → 切れ味や風味 〇 、お手入れのしやすさ △

ステンレス製 → 切れ味風味 △ 、 お手入れのしやすさ 〇

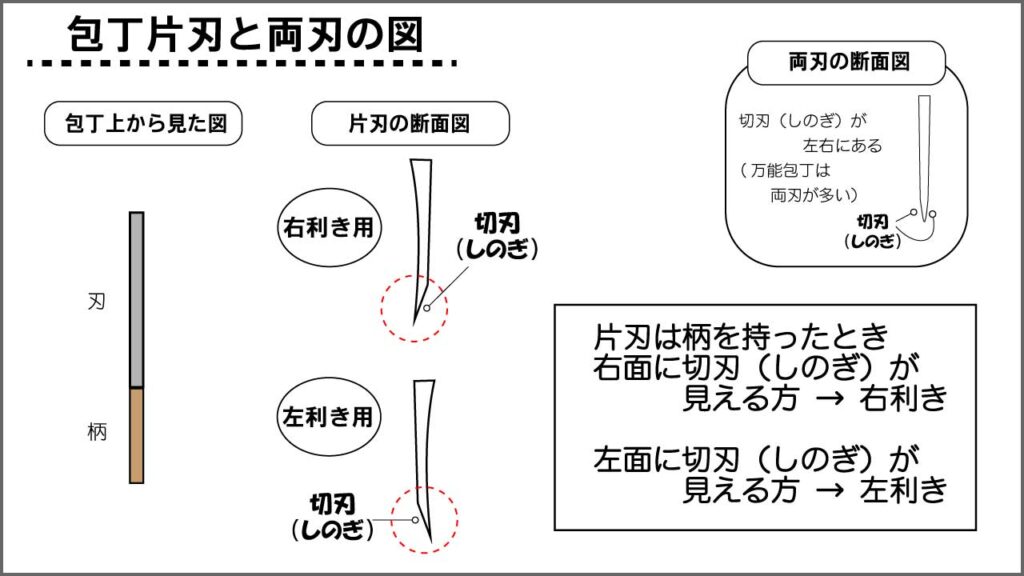

刃の向きの選ぶ基準 : 片刃の場合は利き手側を

片刃 → 右利き用か左利き用か

両刃 → 左右兼用

出刃包丁や刺身包丁の素材はほぼ「鋼製」と「ステンレス製」の2種類です。

刃の向きは魚専用包丁としては「片刃」が多く販売されています。

素材は、初めて魚専用包丁を持つならステンレス製がおすすめです。

理由は、料理人のように毎日包丁を使うならば刃を研ぐ手間をかけ、常に錆びないように手入れします。

週1回や月1回程度の頻度で家庭用として包丁を使うならば、研ぐ回数が少なく錆びにくいステンレス製の方が手間がかかりません。

もちろん、抜群に切れ味が良く風味にもこだわって選ぶなら鋼製が良いので、どこを重点において決めるかは好みです。

それでは素材と刃の向きについて詳しく話していきます。

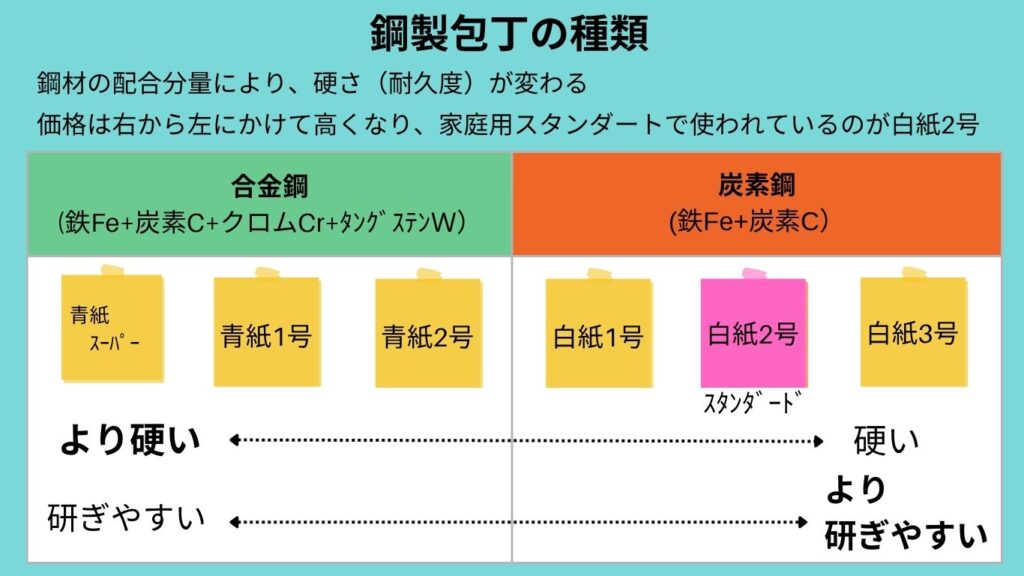

素材:鋼製の包丁

鋼(はがね)製とは鉄に炭素を加えて人工的に作られた合金。

鋼製包丁のメリットはこちらです。

- 刃が硬くて丈夫、切れ味が持続する

- 食材に刃が入りやすく切れ味が良い

- 食材の香りや風味を保ちやすい

- 砥石に吸い付いて研ぎやすい

切れ味が気持ち良いくらいスパッと切れて、魚を捌くことが楽しくなる包丁だと思います♪

さらに加えて食材の風味を損ねず美味しく感じられるので、料理人はだいたい鋼製を使っています。

包丁屋さんと料理人さんが検証しているので信憑性があります!

出典:JIKKOと研師Ryota様

デメリットは、錆びやすいので使用後はすぐ洗い水分をしっかり拭き取るのが必須です。

ちょっと放置しているだけで錆びが出てくるので、気を付けなくてはなりません。

さらに鋼材の配合により「青紙…」や「白紙…」と種類があります。

より深く調べた上で選びたい人は名称を選定してから探してみるのも良いでしょう。

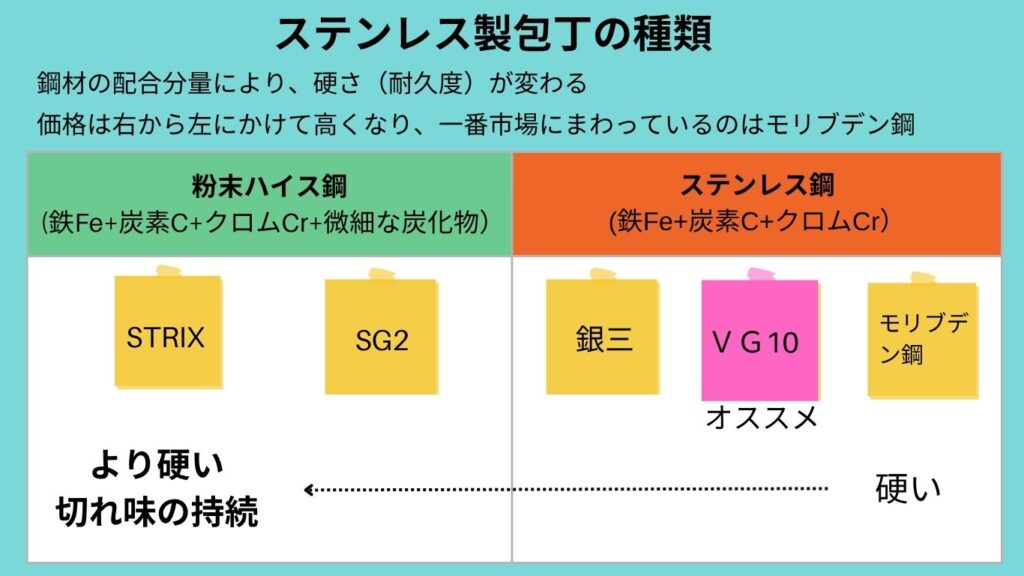

素材:ステンレス製の包丁

ステンレス製はクロームという素材が10.5%以上含有している合金。

そのため酸化鉄になりにくい = 錆びにくいという性質があります。

ステンレス製包丁のメリットはこちら。

- 錆びにくいので急いで洗って乾かす心配なし

- 鋼製より砥石で研ぐ回数が少ない

- 鋼製よりさらに刃が強く欠けにくい

- 柄もステンレス一体型がありオシャレかつ衛生的

なんといってもお手入れがしやすいので、初心者向けで使いやすい包丁です。

切れ味は鋼製より劣るものの、ステンレス製包丁の種類によっては遜色ないくらい切れる種類もあります。

デメリットは鋼製よりも切れ味が劣ることに加えて、砥石で研ぎにくい点があります。

理由は、表面にコーティングしていることで砥石の吸い付きが弱く滑りやすい感覚があるためです。

鋼製と同様、鋼材の配合量や製造工程により種類があります。

この5つの名称は片刃に適した鋼材なので、硬さによる質と価格を天秤にかけて選定してみましょう。

こちらがV金10号(=VG10)の出刃包丁♪

刃の向き

刃の向きとは、切る際にあたる刃の部分の形状が両刃なのか片刃なのか、そして片刃の場合は右利き用か左利き用かの違いがあります。

魚を切るときの出刃包丁や刺身包丁は、片刃をおすすめ。

片刃のメリットはこちらです。

- 繊細な切れ味で身が滑らかな断面になる

- 薄切りにカットできる

- 砥石で研ぎやすい

片刃のデメリットは硬いものを切るのが苦手なので、太い骨をたくさん切るときには両刃の方が適しています。

また、利き手専用になるので買うときに間違えずに買う必要があります。

包丁のお手入れ ~包丁を研ぐ~

お手入れのメインといえば刃を研ぐこと。

切れ味を保つためにも「包丁を研ぐ」ことについても知っておきましょう。

包丁の刃を研ぐ豆知識

今使っている包丁は、日頃研いでメンテナンスをしていますか?

ステンレス製の三徳包丁を使って、切れ味が悪くなりギリギリまで研がずに使い続けている人も多いかと思います。

魚専用包丁を手に入れるならば、できる限り気持ち良く切れるように維持したいものです。

これから包丁の刃を研ぐ道具、頻度、研ぎ方についてかんたんにお話していきます。

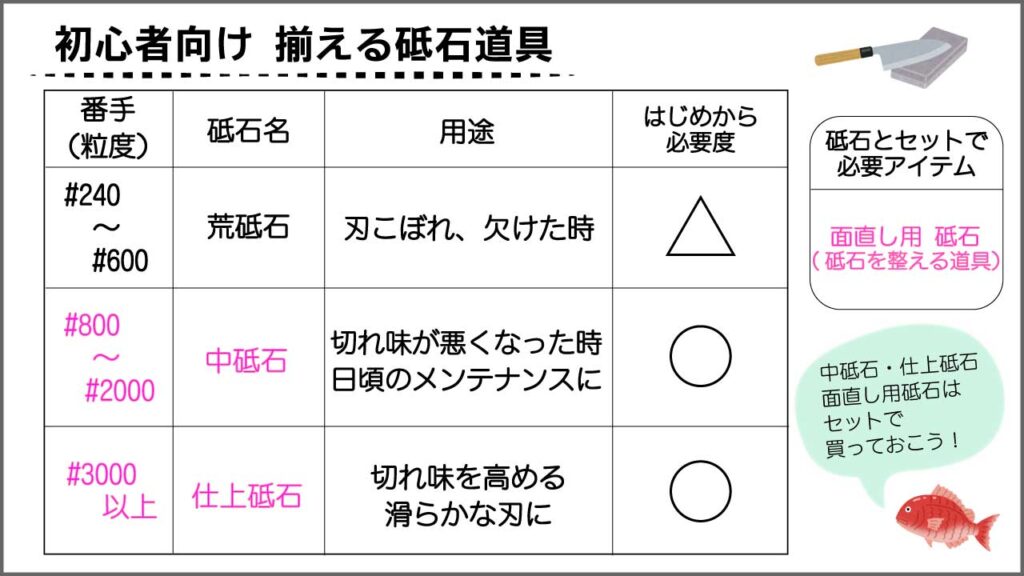

包丁の刃を研ぐ道具は?

かんたんに研ぐことができるシャープナーや研ぎ棒も販売されていますが、包丁の刃に合った角度で研ぐためにも砥石を使いましょう。

なぜ砥石が良いのかは以下の点があげられます。

- 包丁の刃の角度に合わせて研ぐことができる

- 研いだ後、シャープナーより切れ味が長持ちする

- 長期的にみて包丁が長持ちする

そして砥石には「番手」といって、荒い目から細い目まで削ることでキレイに刃を研ぐことができます。

砥石の機能として最低限欲しいのが「中砥石」「仕上げ砥石」、そして砥石のお手入れ用「面直し石」。

包丁を購入する際は一緒に揃えておきましょう。

砥石のお手入れ用「面直し石」とは、砥石の面を平らに整える道具。

砥石は何度か使っていくと、砥石自体が削れでいき中心がくぼんでいきます。

それでは包丁がキレイに研げなくなるため、包丁を研ぐ前に砥石の表面をチェックしておきます。

くぼんでいる際は「面直し石」を使って砥石自体を削る作業をしましょう。

こちらは#1000の中砥石#6000仕上げ砥石、面直し石が入ってます!

こちらは荒砥石も入っているので刃こぼれした場合も研ぐことが可能♪

研ぐ頻度は?

研ぐ頻度は使用頻度にもよるので一概にはいえませんが、基本的に言われている目安は以下の通りです。

- 鋼製 … 1カ月に1回

- ステンレス製 … 1~2カ月に1回

月に1回程度の釣りをする人は、その都度研ぐようにしても良いですね。

釣り具を片付けてから調理することまで考えて、包丁を研ぐのは前日までに済ませておいた方が良いかもしれません。

研ぎ方は?

研ぎ方は、砥石を使って片刃の包丁を研ぐ基準で話していきます。

- 砥石全体を水に付けて5分ほど浸透させる

(気泡が出なくなるまでが目安でもOK) - 番手の小さい数字の中砥石から刃先のしのぎの角度に合わせて片面研いでいく

(刃こぼれしていたら荒砥石から) - 反対の面に「かえり」という突起がでてくるので反対面も軽く研ぐ

- 仕上げ砥石に変えて、2.と3.を繰り返す

(かえりがなくなるまで)

刃の研ぎ方の詳細は、動画などを見て事前にチェックをしておきましょう。

出典:下村工業様

鋼製とステンレス製で研ぎ方の違いはありません。

もし、自分で上手に研げる自信がない人やグレードの高い包丁を使う人は、プロの研ぎ師に依頼して研いでもらうのも一つの手です。

包丁の状態や刃渡りにもより料金が変わりますが、相場では1回で3,000円~10,000円ほどかかります。

当然、値段が高い専門店の方が丁寧な工程で研いでもらえるので、感動するくらいのキレイな仕上がりになります。

まとめ

いかがでしたか?

包丁は知れば知るほど奥深く、ピンからキリまで種類があります。

自分で釣った新鮮な魚を自宅で捌いて食べられる喜びは、やみつきになります♪

美味しい魚料理を作りたいために釣りへ行こう!と思える楽しい連鎖を味わいたいものです♪

ただし楽しいばかりではなく、釣り前の準備から最中、終わった後片づけまでが、思っている以上に疲れが出るものです。

その後の魚の調理ですから、食べる頃にはヘトヘトになっているかもしれません。

そこでオススメしたいことが「魚を捌くことに慣れよう!」です。

魚を早くきれいに捌けるとその日一日が満足できるでしょう。

釣りに行けなくても、鮮魚市場やスーパーで魚を購入すれば包丁を使いこなす練習ができます。

時間がある時に、魚専用の包丁で魚料理作りに嗜んでみてはいかがですか♪

一度買えば長く愛用したい道具なので、包丁選びには十分に吟味して自分に合った包丁を手に入れましょう!